Причины появления кисты шишковидной железы, методы диагностики и лечения

Киста шишковидной железы – полое образование, заполненное жидкостью. Находясь рядом со структурами мозга, она представляет для них угрозу, при возникновении патологии в ней.

В данной статье можно найти объяснение, что это такое, как проявляется и как лечится.

Содержание

Причины образования

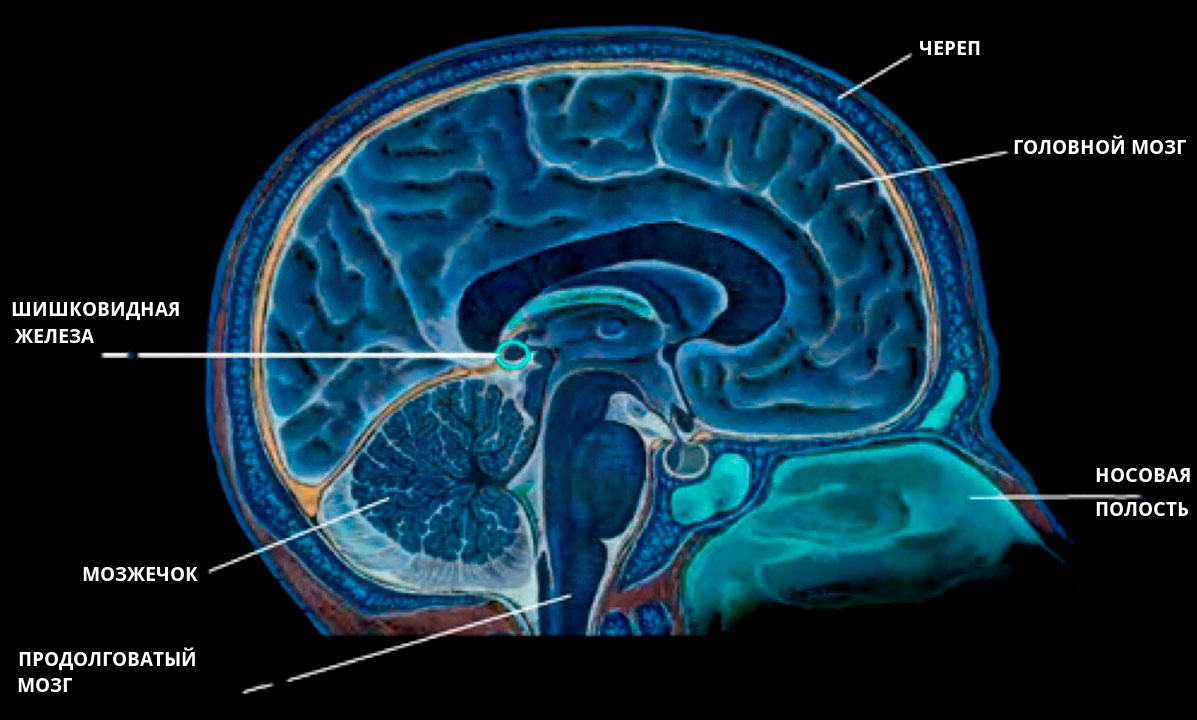

Непарный орган головного мозга — эпифиз, или шишковидная железа, располагается между двумя полушариями головного мозга. Состоит из двух долей, относится к нейроэндокринной системе, хотя ее физиология пока не до конца изучена, поскольку расположена она глубоко в черепной коробке.

С помощью гормонов (мелатонин и серотонин) эта железа управляет циркадными ритмами, т.е ритмами смены бодрствования и сна. Продуцируемый ею секрет, кроме координации биоритмов, замедляет рост онкоклеток и возрастные изменения.

У детей она сдерживает досрочное половое развитие и активность соматотропина. Будучи сильно развитым у малышей, этот орган у подростков замедляет свой рост, а гормональная перестройка, происходящая в пожилом возрасте, вызывает его инволюцию.

Несмотря на слабую изученность факторов формирования кисты шишковидной железы головного мозга, выделены наиболее частые причины ее образования:

- В первую очередь это гельминтозное поражение – эхинококкоз, вызванный тесным контактом с инфицированными домашними животными. Возбудители, попав в шишковидное тело, образуют паразитарную полость, внутри которой инкапсулируются.

- Пробка в выводящем канале железы, блокирующая отток секрета – вторая распространенная причина. Мозговые травмы, нейроинфекции, аутоиммунные реакции способствуют образованию такой закупорки.

- Третья причина — гематома, кровоизлияние в эпифиз.

Микрокиста эпифиза головного мозга не вызывает функциональных нарушений и сама по себе не опасна. Угрозу представляет полость, расширившаяся до 2 см в диаметре и сжимающая соседствующие ткани. Из-за осложнений, которыми грозит подобная обширная кистозная трансформация шишковидной железы, она подлежит радикальной терапии. Тогда как киста шишковидного тела головного мозга до 5 мм может просто наблюдаться.

Эпифизарная полость у малышей

Киста шишковидной железы у ребенка ведет себя аналогично такой же аномалии у взрослых. У детей она возникает как результат:

- гипоксии;

- инфекционного заболевания;

- родовой травмы;

- аутоиммунного сбоя;

- сосудистой патологии.

У малышей мелкая киста шишковидной железы обычно никак не проявляется и поэтому не требует специального лечения. Достаточно проводить регулярные обследования, позволяющие контролировать ее возможные изменения. В редких случаях дети могут жаловаться на головную боль или рвоту, нарушения моторики и координации или утрату четкости зрения, слуха.

Опасная форма развития кистозного новообразования у детей может проявляться:

- у самых маленьких — пульсированием родничка;

- тяжелые осложнения вызывает у ребенка гидроцефалический синдром;

- у более старших детей — переизбытком гормона соматотропина, из-за чего их рост и вес значительно превышает возрастные нормы;

- ускорением полового развития.

Киста шишковидной железы — симптомы

Характеризуя симптоматику кистозной полости в пинеальной области головного мозга, следует отметить, что она неспецифична, а чаще всего просто отсутствует.

Лишь расширение кисты до критического состояния делает ее клинические симптомы выраженными.

Опасность, которую представляет пинеальная киста головного мозга – ее увеличение, ведущее к нарушению циркуляции спинномозговой жидкости и кровотока.

Превысив диаметр в 1 см, киста эпифиза давит на соседствующие ткани, вызывая их дисфункцию.

Симптомы тяжелой формы

Тяжелая форма кисты шишковидной железы проявляется:

- Беспричинной, давящей или распирающей головной болью, не прекращающейся после приема стандартных анальгетиков. Для купирования болевого синдрома требуется проведение медикаментозной блокады.

- Подступающей тошнотой и появлением рвотных позывов, вызванных той же головной болью. Облегчение наступает обычно после рвоты.

- Шумом в голове, нарастающим соответственно увеличению интенсивности приступа цефалгии.

- Координационными нарушениями, затрудняющими передвижение пациента в пространстве и выполнение движений, требующих точности.

- Сбой суточного биоритма, характеризующийся бессонницей в ночное время и сонливостью днем.

- Слуховые и зрительные расстройства – образование пелены, двоение предметов, паралич двигательных функций глазных яблок при попытке поднять

взгляд.

В более сложных обстоятельствах, когда киста шишковидной железы достигает довольно больших размеров, симптоматический “букет” может дополняться:

- невротическими расстройствами психики;

- гипертонией;

- эпилептическими приступами;

- парестезией, тремором или параличом конечностей;

- снижением умственной деятельности;

- гидроцефалией;

- дезориентацией в пространстве.

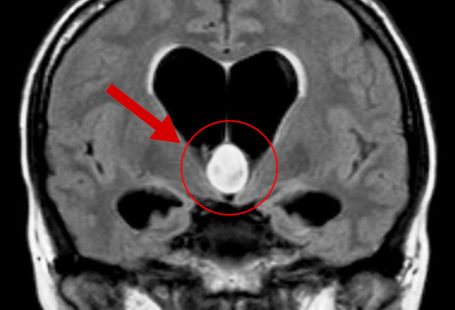

Особенности диагностирования

Как было уже сказано, на начальном этапе эпифизарная полость, никак себя не проявляя, обнаруживается в шишковидной железе при случайной диагностике. Следует отметить, что единственными эффективными методами ее определения являются компьютерная (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). Они дают возможность:

- обнаружить и послойно рассмотреть кистовидные полости;

- предположить их этиологию;

- оценить форму и локализацию, а также трансформации, происходящие в полости, степень давления на серое вещество.

Во время диагностической процедуры проводятся замеры кистозных полостей. Их размеры, делясь на две условные категории, могут быть допустимыми или критическими – в зависимости от индивидуальных особенностей строения мозга.

Полученные результаты не оказывают значительного влияния на выбор способа лечения, но позволяют контролировать изменения.

Из-за схожести симптоматической картины с другими неврологическими заболеваниями (и некоторыми типами рака мозга) киста эпифиза головного мозга достаточно сложна в диагностировании.

Чтобы избежать диагностических ошибок, а, соответственно, и ложного варианта терапии, при подозрении на эпифизарную кисту рекомендуется пройти обследование, включающее:

- вентрикулографию (ВГ) или ангиографию;

- электроэнцефалографию (ЭЭГ);

- люмбальную пункцию;

- ультразвуковую допплерографию (УЗДГ);

- анализ состава ликвора и др.

Киста шишковидной железы, лечение

Киста эпифиза — серьезное отклонение, лечение которого невозможно успешно провести, не зная природы его происхождения. Сложность усугубляется также отсутствием медпрепаратов, рассасывающих подобные кистообразные полости.

Выбор лечебного метода зависит от характера эпифизарной кисты; лечение может быть консервативным или хирургическим.

Последний вариант представляет определенный риск, поэтому при наличии очевидной симптоматики и отсутствии других оснований для инвазивного вмешательства предпочтение отдается медикаментозному или радиохирургическому лечению, позволяющему минимизировать проявления, ухудшающие качество жизни. Помимо этого, противопоказанием к проведению операции является период беременности, преклонный возраст, прохождение химиотерапии.

Купировать патологические симптомы позволит прием соответствующих медпрепаратов — анальгетиков, диуретиков, антиэметиков, снотворных и противоэпилептических средств.

Киста эпифиза — настолько серьезная патология, что применение народных методов лечения является при данном диагнозе бесполезным и даже опасным, может привести к потере времени и ухудшению состояния.

Сразу после выявления новообразования, при условии, что оно не влияет на соседствующие мозговые ткани и структуры, операция обычно не проводится, а назначается МРТ-мониторинг, позволяющий отследить динамику роста эпифизарной кисты.

Частота МРТ-исследований:

- первый год – каждые 6 месяцев;

- последующие два года – 1 раз в 12 месяцев.

Если за это время изменений в размерах кистозной полости не произошло, количество жидкости в ней не увеличилось, а признаки поддаются консервативному лечению, то оперативное вмешательство не проводится вовсе.

Оперативное вмешательство

Решение об операции принимается, если:

- киста шишковидной железы увеличивается и при этом сопровождается сильными приступами головной боли и другими сопутствующими симптомами, которые не подлежат устранению медикаментозным методом;

- она оказывает давление на прилегающие ткани или влияет на работу сердца и сосудов, органов зрения и т.д.;

- киста имеет паразитарное происхождение;

- в случае появления риска развития гидроцефалии.

После принятия решения об оперативном вмешательстве может быть применена одна из трех возможных в данном случае нейрохирургических манипуляций:

- Оперативное вмешательство в виде шунтирования предполагает установку шунтов, отводящих ликвор.

- Процедура эндоскопии, позволяющая ввести эндоскоп внутрь черепа с целью выведения ликворной жидкости, установки дренажного отвода, обеспечивающего ее постоянный отток. Данный метод является наиболее безопасным, противопоказанием к нему является лишь наличие опухоли онкологического характера.

- Оперативный метод с высоким уровнем риска и возможностью полного избавления от эпифизарной полой опухоли — трепанация черепа. Он позволяет не просто дренажировать скопившийся ликвор, но и провести иссечение кисты.

Вариант оперативного доступа выбирают с учетом состояния больного и кистозной структуры.

Объем вмешательства, как и величина полости, возрастные или другие индивидуальные особенности сказываются на длительности реабилитационного срока на постоперационном этапе.

Терапевтической инновацией является применение радиохирургии – воздействие на полость радиоактивным пучком.

Являясь неинвазивной манипуляцией, она не нуждается в анестезии, может проводиться повторно.

Киста эпифиза способна по-разному проявлять себя. В зависимости от этого компетентным специалистом выбирается тактика лечения – инвазивная или фармакотерапевтическая.

Врач участковый терапевт, внештатный районный нефролог, заведующий дневным стационаром Богородчанской ЦРБ.

Образование

Ивано-Франковский медицинский институт

Лечебный факультет, лечебное дело, Ивано-Франковск

Высшее специальное, с 09.1984 по 06.1990